- Greeting -

「フェッセルン・アンサンブル第29回定期演奏会」にご来場いただきましてありがとうございます。

さて、今回のテーマは「Frühlingsgefühle(フリューリングス ゲフュール)」。春がやってきた!とっても楽しい、という気持ちを表すドイツ語だそうで、ドイツの人たちにとって春はとっても大切で特別なものなのだと。春が来て浮かれる感じは日本でも同じですが、寒い冬が長いドイツではその喜び、浮かれ様は格別なのかもしれません。私たちの演奏会ももうずいぶん長く春(4月)に開催しています。季節が巡る、春が来る、当たり前ではないことに感謝して皆さんとまたこの季節が来た、迎えられたことを喜びたいと思います。

そんなドイツ語のタイトルにしたのは、今年のプログラムが全てドイツ人作曲家の作品を集めたからです。そして本日取り上げる作曲家・作品はほぼ作曲された順番に、

パッヘルベル(1653年生-1706年没、1680年〔27歳〕作曲)

シューベルト(1797年生-1828年没、1819年〔22歳〕作曲)

R・シュトラウス(1864年生-1949年没、1878年〔14歳〕作曲)

ラハナー(1803年生— 1890年没、1839年〔36歳〕作曲)

ライネッケ(1824年生-1910年没、1845年?〔21歳〕作曲)

カミンスキー(1886年生—1946年没、1912年〔26歳〕作曲)

と並べました。

パッヘルベルのカノンとジーグは「カノン」や「ジーグ」とよばれる音楽形式、シューベルトの「ます」の第4楽章は主題と変奏という音楽形式の上に成り立っています。これらの形式は実はライネッケやカミンスキーの曲にも組み込まれています。音楽形式をはじめとする、時代を超えて連綿と流れるドイツ音楽の楽しさ(重厚な響き・内省的な表現・計算された形式美)にも注目してみてください。

お忙しい中、ご来場・ご視聴くださいまして誠にありがとうございます。春はどこにいても春です。そんな心躍る春に、ドイツ音楽を心ゆくまでお楽しみください。

さて、今回のテーマは「Frühlingsgefühle(フリューリングス ゲフュール)」。春がやってきた!とっても楽しい、という気持ちを表すドイツ語だそうで、ドイツの人たちにとって春はとっても大切で特別なものなのだと。春が来て浮かれる感じは日本でも同じですが、寒い冬が長いドイツではその喜び、浮かれ様は格別なのかもしれません。私たちの演奏会ももうずいぶん長く春(4月)に開催しています。季節が巡る、春が来る、当たり前ではないことに感謝して皆さんとまたこの季節が来た、迎えられたことを喜びたいと思います。

そんなドイツ語のタイトルにしたのは、今年のプログラムが全てドイツ人作曲家の作品を集めたからです。そして本日取り上げる作曲家・作品はほぼ作曲された順番に、

パッヘルベル(1653年生-1706年没、1680年〔27歳〕作曲)

シューベルト(1797年生-1828年没、1819年〔22歳〕作曲)

R・シュトラウス(1864年生-1949年没、1878年〔14歳〕作曲)

ラハナー(1803年生— 1890年没、1839年〔36歳〕作曲)

ライネッケ(1824年生-1910年没、1845年?〔21歳〕作曲)

カミンスキー(1886年生—1946年没、1912年〔26歳〕作曲)

と並べました。

パッヘルベルのカノンとジーグは「カノン」や「ジーグ」とよばれる音楽形式、シューベルトの「ます」の第4楽章は主題と変奏という音楽形式の上に成り立っています。これらの形式は実はライネッケやカミンスキーの曲にも組み込まれています。音楽形式をはじめとする、時代を超えて連綿と流れるドイツ音楽の楽しさ(重厚な響き・内省的な表現・計算された形式美)にも注目してみてください。

お忙しい中、ご来場・ご視聴くださいまして誠にありがとうございます。春はどこにいても春です。そんな心躍る春に、ドイツ音楽を心ゆくまでお楽しみください。

- Program -

パッヘルベル

Johann Pachelbel (1653-1706)

カノンとジーグ ニ長調

Kanon und Gigue D-Dur

クラリネット :橋本 頼幸 永山 烈

ホルン :杉村 由美子 木下 洋輔 バソン :瀬尾 哲也

シューベルト

Franz Schubert (1797-1828)

ピアノ五重奏曲 D.667 “ます” より 第4楽章

Klavier-Quintett A-Dur, Op.114 D.667 “Die Forelle”

Ⅳ: Thema – Andantino – Variazioni I-V – Allegretto

クラリネット :橋本 頼幸 ホルン :杉村 由美子 木下 洋輔

バソン :瀬尾 哲也 バスクラリネット :永山 烈 ピアノ :木田 淳

F. ラハナー

Franz Paul Lachner (1803-1890)

女の愛と生涯 Op.59

Frauen-Liebe und Leben Op.59

ソプラノ : 山本 操代 ホルン :木下 洋輔 ピアノ :木田 淳

R. シュトラウス

Richard Georg Strauss (1864-1949)

“アルプホルン” Op.15, No.3 TrV 64

“Alphorn” für Sopran, Horn & Klavier Op.15, No.3 TrV 64

ソプラノ : 山本 操代 ホルン :杉村 由美子 ピアノ :木田 淳

< 休憩 ~ Intermission ~>

ライネッケ

Carl Reinecke (1824-1910)

幻想小曲集 Op.22

Fantasiestücke Op.22

クラリネット :橋本 頼幸 ピアノ :木田 淳

カミンスキー

Heinrich Kaminski (1886-1946)

ピアノ四重奏曲 ピアノ、クラリネット、ヴィオラとチェロのための Op. 1b

Klavierquartett für Klavier, Klarinette, Viola und Violoncello Op. 1b

Ⅰ: (無題)

Ⅱ: Ruthenisches Volkslied ルーマニア民謡(主題と変奏I~IV)

Ⅲ: Scherzo (変奏Ⅴ)

Ⅳ: Grave – Risoluto (変奏VI~VII)

クラリネット :橋本 頼幸 ヴィオラ :橋本 喜代美

チェロ :森田 尚美 ピアノ :手嶋 有希

- Program Notes -

カノンとジーグ

パッヘルベル

ヨハン・パッヘルベルは、きっと聴いたことがある有名曲「パッヘルベルのカノン」の作曲者です。カノンの代表のような人ですが生涯に作曲した唯一がこちらというのも面白いところです。また、このカノンは「3つのヴァイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ ニ長調」という曲の前半であり、今回は後半のジーグも演奏します。ゆったりとメロディを繰り返すカノンと軽快な舞曲であるジーグの対比も面白いところかと。作曲家の代表作となった名曲と、その曲と対でなぜか演奏機会が少なめの隠れた名曲を、ここでしか聴けない楽器編成というお得なセットでお楽しみください。

(T.Seo)

ピアノ五重奏曲 D.667 “ます” より 第4楽章

シューベルト

ピアノと変則的な弦楽四重奏(ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバス)という編成で演奏されるこの曲、誰もが音楽の授業で耳にしたことがあるのではないでしょうか。今回演奏される第4楽章が歌曲「ます」の旋律を主題としてつくられたため、この五重奏曲全体も「ます」とよばれるようになりました。本来は弦楽四重奏で演奏される部分を、今回は(これも変則的な)木管五重奏で演奏します。主題と変奏のメロディーをすべての楽器が順につないでいく様子や、ますの動きと水の流れを美しく、また躍動的に表現した演奏をお楽しみください。

(A.Nagayama)

“アルプホルン” Op.15, No.3 TrV 64

R. シュトラウス

ソプラノ、ピアノ、ホルンというとても特殊な編成の三重奏曲「アルプホルン」は、リヒャルト・シュトラウス14歳の時の作品です。父親が売れっ子の名ソロホルン奏者フランツ・シュトラウスで、後に2つのホルン協奏曲と200以上の歌曲を書いた彼にとって、この編成は身近なものだったのでしょう。歌の内容は、「毎日どこかからホルンの音が聴こえる。でもどこで吹いているのかはいつも分からない。」欧州人にとってホルンの音は、暮れに聴こえるお寺の鐘みたいなものかもしれませんね。

(Y.Kinoshita)

女の愛と生涯 Op.59

F. ラハナー

ラハナーは19世紀ドイツの作曲家です。多くの曲を残し、またシューベルトと友達だったそうです。今回の「女の愛と生涯」は、シャミッソーという詩人の詩を元に作曲されたものです。この詩はいわゆる「女の一代記」のような内容で、少女が愛する人と出会って結ばれて家庭に入り子供を育て夫と死別するまでを9つの詩で語ります。NHK朝ドラのような作品といえばわかりやすいでしょうか。曲はホ長調で作曲されているのですが、ホ長調は恋愛を表現するときに使われることが多い調なのです。恋にときめき、愛し愛される若者たちが見えるような演奏ができればと思います。

(Y.Sugimura)

幻想小曲集 Op.22

ライネッケ

今から201年前に生まれたドイツロマン派の作曲家・ピアニスト・指揮者のライネッケの20歳前後に作曲された幻想小曲集は、全4曲で構成されている。さすがピアニストだけあって、ソロよりもピアノの方が難しい。ライネッケのクラリネットが入る室内楽曲は晩年に集中しているにもかかわらず、この曲はかなり初期の頃の作品。原曲はバイオリンとピアノのための曲であるが、調を変えずにクラリネットで演奏されることの方が多い。クラリネット版への編曲はアメリカのクラリネット奏者J. D.ピアース。前2曲はA管で、後2曲はB管という調子の違う2種類のクラリネットで演奏することをあえて指示し、より豊かな表現を得た。

(Y.Hashimoto)

ピアノ四重奏曲 Op. 1b

カミンスキー

20世紀前半のドイツで、わずかな期間音楽活動をしていたカミンスキーという作曲家の名を知る人は少ない。銀行員を勤め政治学を学んだ後に、ベルリンの音楽院にて学びはじめたのが23歳。ポーランド系ユダヤ人だった彼が「政治的信条」を理由に音楽活動を奪われたのが47歳。作品は多くはなく、作品番号1bとされたこの曲は26歳駆け出しの頃に作曲された。既に完成された独特のスタイルを持ち、色彩豊かなフレーズやリズム、ハーモニーが惜しみなく同時展開されていく様は圧巻である。

(Y.Hashimoto)

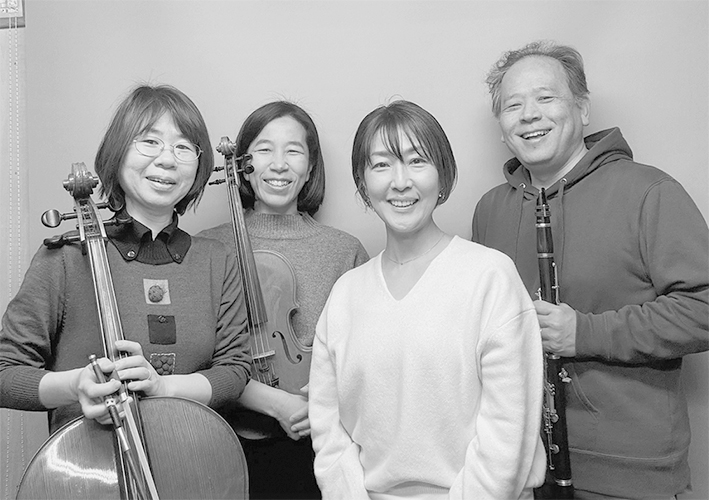

- Members -

木田 淳(Jun KIDA); ピアノ

素敵なピアノを弾いてくださる木田さん。表情豊かな演奏を楽しみにされている方もたくさんいらっしゃるのでは?と思います。今日は魚になったり(鱒)、風景を描写したり(アルプホルン)、恋の歌を奏でたり、最後はクラリネットを伴奏にメインを張るなど色んな役割をこなしています。練習しながらいつも楽しい話で盛り上げてくれます。

木下 洋輔(Yousuke KINOSHITA); ホルン

いつもニコニコ笑顔で練習に現れる木下さん。お仕事に音楽に日々精力的に活動されているにも関わらず、疲れなど微塵も見せず、明るく元気にホルンの音を響かせてくれます。豊富な知識と経験に基づいた興味深いトークは練習中はもちろんのこと、アフターではさらに勢いを増し、追いつけなくなることもしばしば。そんな彼が発する「いいですね!」という言葉に、いつも勇気をいただいています。

杉村 由美子(Yumiko SUGIMURA); ホルン

杉村さんとは2年ぶりの共演です。今回は山本さんの歌とピアノとのハーモニー楽しみにしていました。音合わせした瞬間、柔らかくて深みのある音が聴こえてきて、思い出した〜素敵〜てなりました!ホルンは演奏が難しい楽器として知られています。杉村さんの音程や音色は安定しているので、聞いていて心地が良いです。練習合間のおしゃべりも、豆知識だらけで楽しすぎました♡

瀬尾 哲也(Tetsuya SEO); バソン

大編成のオーケストラから小編成のアンサンブルまであちこちで活躍されている瀬尾さんのお持ちの楽器はファゴットに似ていますが実はバソンというものです。柔らかで包み込みような音色が特徴ですが、キーが少なく早いパッセージは人より苦労します。苦労しても

ステキな音色を追求するのはアマチュアでは特に大変ですが、そこがステキなんですよね♪

手嶋 有希(Aki TESHIMA); ピアノ

ピアニストの性格と楽曲の雰囲気は意外に相関関係があるのかもしれない。今回ピアノを演奏するカミンスキーのあふれる音や色を的確に捉えて、それぞれを演じ分けたり同居させたりする。柔軟な雰囲気と芯の強さ、様々な感情表現。それらを美しくしなやかに演奏できるのはその性格ゆえか?クールに見せかけて、実はメラメラ燃えているかもしれない内面が垣間見えるかもしれません。

永山 烈(Atsushi NAGAYAMA); クラリネット

今、世間では「二刀流」と言えば野球の大谷翔平、今回の演奏会では永山氏となります。いつもの普通のクラリネットと、アンサンブルを下支えするバスクラリネットの大小2本を1回の演奏会の中で持ち替えて演奏するのは、大きさの違いや音域も相まって、とても大変そうだな~と横から思っています。とはいえ、なかなか楽しそうでもあります。同じ低音の住人ではありますが、バスクラ、いいよね。

橋本 喜代美(Kiyomi HASHIMOTO); ヴィオラ

ボスからのミッションが出る前には既にコンプリートされている喜代美氏。その返信は【り】のみとタイパも良く、互いへの信頼感は否めない。表に姿を現すことはお好きではないのか、裏方の仕事と練習に勤しまれる。チラシやパンフレットをご覧頂ければ緻密な作業をお得意だとおわかりいただけるだろう。演奏では主張しすぎることなくしっかりと存在感を示される。まさに橋本氏を操る!?裏ボスなのである。

橋本 頼幸(Yoritaka HASHIMOTO); クラリネット

最近メキメキと録音の技術を上げたパパさん事、橋本さん。ももクロライブでも録音機材ばっかり気になるらしい。そんなパパさんは去年11時間に及ぶ手術をし、無事生還。入院中1日もブログは欠かさず投稿されていて、内容はかなり面白い。痛さの段階をお金に置き換えて説明した辺りがかなりツボです。夜中に目を開けたら見知らぬお婆さんが見えた”持ってる”エピソードも。。。可能であれば一読下さい!!

森田 尚美(Naomi MORITA); チェロ

合わせの時、いつも癒しと和みを与えてくれるふくちゃん。レッスンにもきちんと通って練習に励む姿勢は私も見習わないとです。カミンスキーは難しい箇所をなんだかんだ言いながらも上手になられてるし、ふと奏でられる、芯のある深い響きの音色に『ゾワッ』とさせられています♡そんな音色を会場の皆さまにも沢山聴いていただきたいです。

山本 操代(Misayo YAMAMOTO); ソプラノ

昨年15年ぶりに復帰し、会場を歌声で満たした操代さん。昨年の打ち上げではこの団体の姿勢を「攻めるか攻めすぎるかしかない」と表し物議を醸し、今年の練習では「練習してきてなかったらおやつを持ってくる」という新たな慣習を生んだ。さて、今回はソプラノに加えメゾソプラノの曲にも挑戦。しゅっとした見た目を裏切り、パワフルな歌声で魅了してくれること請け合いです。

様式美は日本にもたくさんあります

余白・余韻は日本の様式美の特徴

空間・時間も「間」の取り方で「美しさ」が決まります

空間・時間も「間」の取り方で「美しさ」が決まります

「間」に見たいもの・見せたいものを探す

そこに「美」があると信じて

そこに「美」があると信じて

- 次回演奏会のご案内 -

2026年4月11日(土)

綿業会館 大会場(本館7階)

綿業会館HP : https://mengyo-club.jp/

2026年4月11日(土)

綿業会館 大会場(本館7階)

綿業会館HP : https://mengyo-club.jp/