- Greeting -

21世紀が幕を開けました。みなさんは21世紀をどのように

想像していましたか。今年(今世紀)なにか新しいことを始め

たり、大きな目標を決めたひとが多いのではないでしょうか。

100年の区切りですから、何か新しいことを始めたり、今まで

を振り返ってみるにはにはちょうどよい機会かもしれません。

さて、本日のテーマは「ベル・エポック (La Belle ノpoque)」です。フランス語で「美しい時代」といったような意味です。 日本語では「良き時代」と訳されて19世紀末から20世紀初頭 のフランスを中心としたヨーロッパ全体の文化や芸術がこのよ うに呼ばれていることをご存じの方もおられるでしょう。フラ ンスをはじめとする主要ヨーロッパ各国は20世紀の初頭(第 一次大戦が始まる1914年頃まで)は非常に華やかで享楽的な 雰囲気の漂う時代だったようです。今から考えれば、それは第 一次世界大戦で始まる「戦争と混乱の世紀」に与えられた束の 間の平和であったかのようにも感じられます。

ところで「エポック」という言葉には「それまでとは違った 意味をもった時期、段階」という意味があります。世紀の変わ り目という非常に大きな節目を迎えて、私たちもまた「新たな 段階」を迎えているのではないでしょうか。本日、前半のプロ グラムは時代の流れや社会情勢を敏感に取り込み、なおかつ新 しいものへ常に挑戦していた二人のフランス人作曲家の作品で す。また、後半はそれまでの伝統を大切にし自分のスタイルを 守りつづけた二人のドイツ人作曲家の作品です。非常に対照的 な組み合わせです。しかし、どの作品も名作であり、聞くもの を感動させる力を持っているという点では共通しています。そ れぞれの特徴や持ち味を十二分に表現していて、どの曲も聴き 応えのある名曲です。

2001年。今私たちは20世紀に作り上げてきた科学技術のお かげで非常に自由な時代を生きています。時にはその「自由」 を勘違いする人がでるほど身体的にも精神的にも自由な時代に なっています。しかし、時代が変わっていくら自由に生きるこ とができたとしても、私たちの本質は変わらないものだと思い ます。20世紀初頭、ほんのわずかな期間だけ神様が与えてくれ たかのような「ベル・エポック」という”幻想”は、21世紀の 私たちが”現実”にしなければいけません。「ベル・エポック」 それは、自分たちの手で少しずつ作りあげていくものです。” 新しいものに常に挑戦する気持ち”と”伝統を大切にし、自分 のスタイルを守る気持ち”。そのどちらをも受け入れることの できる自由な”心”、それが21世紀をより「ベル・エポック」 にするために大切なものではないでしょうか。

本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。最 後まで、どうぞごゆっくりお楽しみください。

さて、本日のテーマは「ベル・エポック (La Belle ノpoque)」です。フランス語で「美しい時代」といったような意味です。 日本語では「良き時代」と訳されて19世紀末から20世紀初頭 のフランスを中心としたヨーロッパ全体の文化や芸術がこのよ うに呼ばれていることをご存じの方もおられるでしょう。フラ ンスをはじめとする主要ヨーロッパ各国は20世紀の初頭(第 一次大戦が始まる1914年頃まで)は非常に華やかで享楽的な 雰囲気の漂う時代だったようです。今から考えれば、それは第 一次世界大戦で始まる「戦争と混乱の世紀」に与えられた束の 間の平和であったかのようにも感じられます。

ところで「エポック」という言葉には「それまでとは違った 意味をもった時期、段階」という意味があります。世紀の変わ り目という非常に大きな節目を迎えて、私たちもまた「新たな 段階」を迎えているのではないでしょうか。本日、前半のプロ グラムは時代の流れや社会情勢を敏感に取り込み、なおかつ新 しいものへ常に挑戦していた二人のフランス人作曲家の作品で す。また、後半はそれまでの伝統を大切にし自分のスタイルを 守りつづけた二人のドイツ人作曲家の作品です。非常に対照的 な組み合わせです。しかし、どの作品も名作であり、聞くもの を感動させる力を持っているという点では共通しています。そ れぞれの特徴や持ち味を十二分に表現していて、どの曲も聴き 応えのある名曲です。

2001年。今私たちは20世紀に作り上げてきた科学技術のお かげで非常に自由な時代を生きています。時にはその「自由」 を勘違いする人がでるほど身体的にも精神的にも自由な時代に なっています。しかし、時代が変わっていくら自由に生きるこ とができたとしても、私たちの本質は変わらないものだと思い ます。20世紀初頭、ほんのわずかな期間だけ神様が与えてくれ たかのような「ベル・エポック」という”幻想”は、21世紀の 私たちが”現実”にしなければいけません。「ベル・エポック」 それは、自分たちの手で少しずつ作りあげていくものです。” 新しいものに常に挑戦する気持ち”と”伝統を大切にし、自分 のスタイルを守る気持ち”。そのどちらをも受け入れることの できる自由な”心”、それが21世紀をより「ベル・エポック」 にするために大切なものではないでしょうか。

本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。最 後まで、どうぞごゆっくりお楽しみください。

- Program -

プーランク

Francis Poulenc (1899-1963)

フルートとピアノのためのソナタ

Sonata for Flute and Piano

I .アレグレット マリンコーニコ: Allegretto malincolico

II .カンティレーナ: Cantilena

III .プレスト ジョコーソ: Presto gicoso

フルート :舩橋 順

ピアノ :梅田 愛美

ミヨー

Darius Milhaud (1892-1974)

ヴァイオリン、クラリネットとピアノのための組曲 作品157b

Suite op.157b for Violin, Clarinet and Piano

I .序曲: Overture : Vif et gai

II .喜遊曲: Divertisement : Anime

III .遊戯: Jeu : Vif

IV .序奏と終曲: Introduction et Final : Modere

ヴァイオリン :宮木 義治

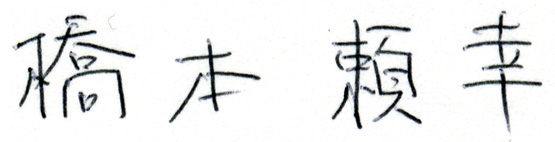

クラリネット :橋本 頼幸

ピアノ :梅田 愛美

リー

Sebastian Lee (1805-1887)

2本のチェロのための6つのデュオから第3番

No.3 for Six duets op.60 for two cellos (Edited by Walter Schulz)

I .アレグロ・リゾルート: Allegro risoluto

II .アンダンテ・カンタービレ: Andante cantabile

III .アレグレット・グラッチオーソ: Allegretto grazioso

チェロ :有澤 直美

チェロ :山口 知子

< 休憩 ~ Intermission ~>

メンデルスゾーン

Felix Mendelssohn (1809-1847)

2本のクラリネットとピアノのための小品第2番 ニ短調 作品114

Two conert pieces for 2 Clarinets and Piano No’2 in d-minor, op.114 (Edited by Jost Michaels)

I .プレスト: Presto

II .アンダンテ: Andante

III .アレグレット・グラッチオーソ : Allegretto grazioso

クラリネット :永山 烈

クラリネット :橋本 頼幸

ピアノ :梅田 愛美

メンデルスゾーン

Felix Mendelssohn (1809-1847)

弦楽四重奏のための4つの小品 作品81

Four Pieces for String Quartet,op.81

I .アンダンテ: Andante

II .スケルツオ: Scherzo

III .カプリシオ: Capriccio

IV .フーガ: Fuga

第1ヴァイオリン :宮木 義治

第2ヴァイオリン :水谷 牧子

ヴィオラ :亀井 加奈子

チェロ :有澤 直美

- Program Notes -

フルートとピアノのためのソナタ

プーランク

ドビュッシー以後、フランスに限らずヨーロッパでは次第に非和声的・非旋律的な

音楽が主体として作られるようになります。そんな流れの中で、まるで時代を逆行す

るかのように、美しくも全く新鮮な響きのメロディアスな音楽を書き続けたのが、20

世紀において「正統」のフランス音楽を維持した人物、プーランクでした。彼はミ

ヨーやオネゲル等と共に20世紀前半に活躍した「フランス6人組」の一員で、新し

いフランスの音楽としてそれまでのいろいろと小難しい音楽を否定し簡明な音楽を作

ろうとしました。このフルートソナタはそんな彼の代表作の一つです。この曲は彼の

持ち味であるメロディ重視の作風で、そのメロディはフランス風の節度あるユーモア

に彩られています。彼が管楽器の室内楽を好んで作曲したのは、その音色の多彩さか

らであったといわれ、その突飛な遊び方は聴き手を飽きさせず、この曲の随所にそう

いった彼の「やんちゃ」な一面を垣間見ることができます。(J.Funahashi)

ヴァイオリン、クラリネットとピアノのための組曲 作品157b

ミヨー

ミヨーが作曲の方法として「多調」という手法を用いたことは有名である。多調と

は一つの音楽の中で同時に調性の違う旋律が重なるように書かれた曲である。この

「組曲」も多調音楽である。ヴァイオリンとクラリネットとピアノがまったく違う調

性の旋律を同時に奏でるところがある。しかしそれでいて旋律の美しさや全体の調和

が壊されることなく、むしろ神秘的な響きさえ与える。ミヨーは20代の頃に一時滞

在したブラジルの民謡や原始的自然の影響を受けたと自述しているが、感受性の豊か

な彼は亡命したアメリカやさらには友人や文学・自然などあらゆるものに影響を受

け、それを独自のスタイルとした。この組曲は、もともとミヨーが戯曲のために書い

た劇音楽を自身で編曲した曲であるが、持ち前の感受性と卓越した技術で多調音楽で

ありながら明快で色彩豊かな曲になっている。(Y.Hashimoto)

2本のチェロのための6つのデュオから第3番

リー

リーは、ドイツのチェリストでした。しかし、彼の作品のほとんどはパリでかかれ

たもので、フランスの影響を強く受けています。楽譜屋さんのチェロのコーナーに

は、彼の練習曲が結構ならんでいます。大学入試の課題曲にもなったりしているので

すが、あまり有名ではありません。でも、パリ音楽院の教科書にもなっているそうで

す。でも知らずにいるのは勿体ない作曲家の一人です。彼の作品は、分かりやすくて

親しみやすいメロディーが特徴で、一回聴くとすぐ覚えて思わず口ずさんでしまいそ

うです。分かりやすい曲というのは、下手に演奏すると退屈で飽きられてしまうの

で、そうならないように演奏できたらいいなあと思います。(S.Yamaguchi)

2本のクラリネットとピアノのための小品第2番 ニ短調 作品114

メンデルスゾーン

メンデルスゾーンは周囲で新たな発想や風潮が取り入れられた曲が作られる中で、

伝統的なものを守り続けた人物であったようです。しかしただ単に保守的であったと

いう風には感じられません。彼は生前「すでに古くさいと考えられている様式であっ

たとしても、それが自分の曲に必要であると感じたならば、迷わずその様式を用い

る。」と述べています。すなわち、彼が「古き良きもの」を守ってきたように見える

のは、決して目新しいだけの風潮に流されず、非常に厳しく、必要なものだけを吟味

してきた結果だと思われます。それゆえか今回のこの曲も、非常にシンプルで美し

く、奇抜なことなど何一つない曲である反面、気を緩めると曲として成り立たない、

奏者のいいかげんさを決して許さない厳しさがあります。(A.Nagayama)

弦楽四重奏のための4つの小品 作品81

メンデルスゾーン

メンデルスゾーンは19世紀初頭のドイツを代表する作曲家で、その活動時期はちょ

うどベートーベンとブラームスの間に入ります。彼の生涯は38年間と短いものであ

りましたが、その間にバイオリン協奏曲を代表とする多くの美しい作品を残しまし

た。今回演奏する4つの小品も甘美なメローディーにあふれた名曲ですが、もともと

一つの曲として書かれたものではなく、彼の死後に4楽章構成にまとめられたものが

作品81として出版されました。その作曲年代は1,2楽章が1847年、3楽章が1843

年、4楽章が1827年と様々ですが、20年の隔たりを全く感じさせない統一感があり、

演奏するものとしてはとても達成感がある曲です。(Y.Miyaki)

- Members -

有澤 直美(Naomi ARISAWA); チェロ

有澤さんは、かっこいい。音色といい技術といい、本当にすばらしい。ポーカー フェイスで完璧に演奏する。その実力の程は、チェロのデュオでも存分にお聴き 頂ける。私は、チェロが大好きである。横でビオラを弾きながら、いつもチェリ ストに熱い視線を投げかける。有澤さんは、そんな私の視線にも、やっぱりポー カーフェイス。今日こそは・・・。

有澤さんは、かっこいい。音色といい技術といい、本当にすばらしい。ポーカー フェイスで完璧に演奏する。その実力の程は、チェロのデュオでも存分にお聴き 頂ける。私は、チェロが大好きである。横でビオラを弾きながら、いつもチェリ ストに熱い視線を投げかける。有澤さんは、そんな私の視線にも、やっぱりポー カーフェイス。今日こそは・・・。

梅田 愛美(Manami UMEDA); ピアノ

梅田さんは、第2回目の演奏会からずっと1人ですべての曲のピアノパートを

受け持っている。時おりプレッシャーに負けそうになっているが、それでも「自

分が望んだことだから」と頑張り続ける姿には感心させられる。感心させられる

と言えばもう一つ。雑談の中で話した実に些末なことを、きっちり覚えている記

憶力はあなどれない。しかし、自分が言ったことをすっぽり忘れていることがたまにあるので油断できない。今日はそんな彼女のピアノを、楽しんでいただきたい。

梅田さんは、第2回目の演奏会からずっと1人ですべての曲のピアノパートを

受け持っている。時おりプレッシャーに負けそうになっているが、それでも「自

分が望んだことだから」と頑張り続ける姿には感心させられる。感心させられる

と言えばもう一つ。雑談の中で話した実に些末なことを、きっちり覚えている記

憶力はあなどれない。しかし、自分が言ったことをすっぽり忘れていることがたまにあるので油断できない。今日はそんな彼女のピアノを、楽しんでいただきたい。

亀井 加奈子(Kanako KAMEI); ヴィオラ

亀井さんは今回初めてビオラ奏者としてデビューすることになりました。どう

ぞ、ヨロシク! (いつもVa担当の喜代ちゃんは1月末に無事2人目の男の子を

出産して育児休暇中、おめでとう”)亀井さんのプライベートは、まだ謎な部分なのですが、普段はたっぷり残業付きのお仕事で忙しそうです。練習中は、4人

の中で一番落ち着いていて、しっかり者ですが…どうでしょう。音はビオラの

深~い音色を聴かせてくれて、とても安定感があります。

亀井さんは今回初めてビオラ奏者としてデビューすることになりました。どう

ぞ、ヨロシク! (いつもVa担当の喜代ちゃんは1月末に無事2人目の男の子を

出産して育児休暇中、おめでとう”)亀井さんのプライベートは、まだ謎な部分なのですが、普段はたっぷり残業付きのお仕事で忙しそうです。練習中は、4人

の中で一番落ち着いていて、しっかり者ですが…どうでしょう。音はビオラの

深~い音色を聴かせてくれて、とても安定感があります。

永山 烈(Atsushi NAGAYAMA); クラリネット

永山くんは学校の先生です。今世紀は日本の教育を変えるんや!という野望を

持って…いません。愚痴をよく聞くのですがその内容を書くとクビになるかもし

れんのでやめときます。でも何に対しても情熱的なのです。例えば…酒とか麻雀

とか彼女とか…ね。これもあまり書くとどつかれそうなのでやめときます。そう

そう、演奏に対する姿勢が情熱的なのです。去年は演奏前に楽屋で必死にシャド

ーボクシングをしてました。ん?それは関係ないか。

永山くんは学校の先生です。今世紀は日本の教育を変えるんや!という野望を

持って…いません。愚痴をよく聞くのですがその内容を書くとクビになるかもし

れんのでやめときます。でも何に対しても情熱的なのです。例えば…酒とか麻雀

とか彼女とか…ね。これもあまり書くとどつかれそうなのでやめときます。そう

そう、演奏に対する姿勢が情熱的なのです。去年は演奏前に楽屋で必死にシャド

ーボクシングをしてました。ん?それは関係ないか。

橋本 頼幸(Yoritaka HASHIMOTO); クラリネット

今回で5度目の演奏会になるわけだが、こんなにもこの演奏会が続いているの

はひとえに彼のおかげです。建築士としての超多忙な日々の中、演奏会を行うに

当たっての非常に手間のかかる作業を(プログラム作成、会場確保などなど)一

人でこなしてくれています。また、先月橋本家に第二子が誕生(おめでとう!)

し、さらに忙しくなりそうです。

今回で5度目の演奏会になるわけだが、こんなにもこの演奏会が続いているの

はひとえに彼のおかげです。建築士としての超多忙な日々の中、演奏会を行うに

当たっての非常に手間のかかる作業を(プログラム作成、会場確保などなど)一

人でこなしてくれています。また、先月橋本家に第二子が誕生(おめでとう!)

し、さらに忙しくなりそうです。

舩橋 順(Jun FUNAHASHI); フルート

彼は今回初めてフルートソナタに挑戦します。ピアノと2人きりなので休む所が

なくハードなので、最後まで演奏するにはかなりのパワーが必要です。この春、9

年間いた大学から脱出し、新社会人となります。彼の音色は年々磨きがかかって

きていますが、仕事の関係で遠くへ行ってしまうので、この場で聴けるのはもし

かしたら今日が最後かもしれません(みんなで引き止めればそんなことはないはず!)。

彼は今回初めてフルートソナタに挑戦します。ピアノと2人きりなので休む所が

なくハードなので、最後まで演奏するにはかなりのパワーが必要です。この春、9

年間いた大学から脱出し、新社会人となります。彼の音色は年々磨きがかかって

きていますが、仕事の関係で遠くへ行ってしまうので、この場で聴けるのはもし

かしたら今日が最後かもしれません(みんなで引き止めればそんなことはないはず!)。

水谷 牧子(Makiko MIZUTANI); ヴァイオリン

今回アンサンブル初参加の牧子さんは、ふだんは会社勤めをしながら主婦もし

ていて、その上オケにも入っていて”3足のわらじ”を履ています。そんな牧子

さんに、昔私が”中尾ミエさんにごはんごちそうになったんです~”って自慢し

たら、”中尾ミエって誰?”って言われました。去年の秋には、初めて東京に行

き、ディズニーランドへ行かれるということだったので、”TDLのガイドブッ

ク貸しましょうか”って聞いたのですが、やはり”TDL”をご存じなかったで

す。きっと、NGKも知らないんだろうな…。

今回アンサンブル初参加の牧子さんは、ふだんは会社勤めをしながら主婦もし

ていて、その上オケにも入っていて”3足のわらじ”を履ています。そんな牧子

さんに、昔私が”中尾ミエさんにごはんごちそうになったんです~”って自慢し

たら、”中尾ミエって誰?”って言われました。去年の秋には、初めて東京に行

き、ディズニーランドへ行かれるということだったので、”TDLのガイドブッ

ク貸しましょうか”って聞いたのですが、やはり”TDL”をご存じなかったで

す。きっと、NGKも知らないんだろうな…。

宮木 義治(Yoshiharu MIYAKI); ヴァイオリン

彼もようやく就職する。27にして初めて就職するんだからすごいと言えばすご

い。一方で、この演奏会を陰で(?)支えてきた一人でもある。5回すべて出演

している3人の中の一人だから。彼も就職してどっか遠く(噂では雪国らしい)

に行くらしい。当然彼も引き止めれば来年も出演することは間違いない。だって

ギネスブックに「連続演奏会出演記録」を載せようとがんばっているんだから。

彼もようやく就職する。27にして初めて就職するんだからすごいと言えばすご

い。一方で、この演奏会を陰で(?)支えてきた一人でもある。5回すべて出演

している3人の中の一人だから。彼も就職してどっか遠く(噂では雪国らしい)

に行くらしい。当然彼も引き止めれば来年も出演することは間違いない。だって

ギネスブックに「連続演奏会出演記録」を載せようとがんばっているんだから。

山口 知子(Shiruko YAMAGUCHI); チェロ

しるちゃんは、見た目ほど変わった子ではありません。小声で付け加えるなら、

「でも時々びっくりさせられます」。以下、彼女の取り扱い説明書です。①言うこ

とはきついですが当たっていることが多いので、素直に受け止めましょう。②精

神的にタフに見えますが、意外に繊細な部分もあるので、乱暴に扱わないでくだ

さい。③これからも個性を磨いて今以上に魅力的になる、当社自慢の商品です。

しるちゃんは、見た目ほど変わった子ではありません。小声で付け加えるなら、

「でも時々びっくりさせられます」。以下、彼女の取り扱い説明書です。①言うこ

とはきついですが当たっていることが多いので、素直に受け止めましょう。②精

神的にタフに見えますが、意外に繊細な部分もあるので、乱暴に扱わないでくだ

さい。③これからも個性を磨いて今以上に魅力的になる、当社自慢の商品です。

“団体名は何ですか”

と時々聞かれるのですが、団体名はありません。演奏会のタイ

トルにもこれまで一度も”第○回”と書いたことがありません。

せっかく立ち上げても数回で立ち消えしてしまう団体や演奏会を

たくさん見てきました。だから、ある程度決まったメンバーで定

期的にできるようになってから団体名や固定したタイトルを考え

ようと思っていました。

さて、5回を終わってもう考えてもいいのか、もう少し考えた 方がいいのか。自分でもよくわかりません。この演奏会が終わっ てからゆっくり考えてみたいと思います。

さて、5回を終わってもう考えてもいいのか、もう少し考えた 方がいいのか。自分でもよくわかりません。この演奏会が終わっ てからゆっくり考えてみたいと思います。

来年は団体名ぐらいついているのかな・・・